Centralidad social e histórica de los modos extra-utilitarios y extra-morales de clasificación

Tamer Sarkis Fernández

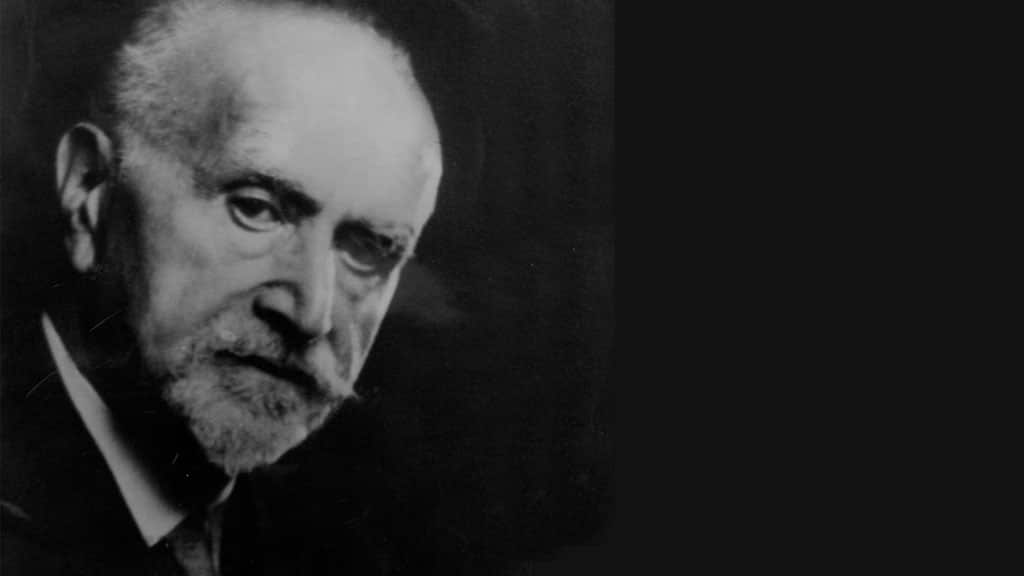

Entre unos y otros, los departamentos académicos han convertido a Lucien Lévy-Bruhl, autor de El alma primitiva, en el “perfecto” chivo expiatorio a través del que limpiar el “cuerpo profesional” de las principales miserias de la Antropología. La institución de ese antropólogo a modo de Modelo Negativo permite una catarsis escatológica que realza al sugerir comparación con el ensuciado. “Cuánto avance, a pesar de todo” es el happy end que como quien no quiere la cosa fue ya cargado en el lote inicial por los depreciadores, quienes dejan para el final la apertura de regalos a alumnos, lectores y colegas. El consenso en torno a la ingenuidad de la obra parece validar las sospechas de Durkheim, según quien el acto punitivo de castigar, lejos de significar castigo en su fondo, es un acto distintivo del castigado como mero requisito para exaltar públicamente lo ridículo y falto de interés que sería emular al reo en sus pasos[1]. Por lo demás, la disuasión no se centra en la exposición del nefasto desenlace, sino más bien en que castigar se vuelve un repaso en voz alta respecto del cretinismo, la bajeza cualitativa o la maldad contenidos en la figura. Decir El alma primitiva, obra por excelencia de Lévy Bruhl, es decir eso que “ya está superado”, y así lo sabe todo alumno tras haber escuchado y aprendido la obligada lección.

Cada uno acude con sus propios motivos a la plaza del escarnio. Todos coinciden en atribuir a la obra el más burdo evolucionismo por haber asociado, determinadas estructuras mentales y experienciales, a una suerte de apagón en “la cuenta del tiempo”, por el cual la auto-representación subjetiva en el marco de ciertos grupos sociales se habría quedado sin despegar. Aparte de esta tabla común, cada uno es tocado en su fibra sensible intelectual.

Los postmodernos hallan lo risible de los contenidos en una acusada carencia de tonos: no hay contrastes situativos en “la vida social desarrollada”, sino un bruto contraste tácito con “el alma primitiva”, de modo que la última estaría perpetuamente desterrada de nuestro vivir al tiempo que jamás suspendida o detenida en el Otro[2].

Los culturalistas abominan del “etnocentrismo” del autor, que habría provocado la puesta, en el mismo saco, de auto-representaciones susceptibles protagonizar serios cuadros sinópticos comparativos, donde fueran resaltadas las diferencias y correlacionadas con la varianza intersocietal de manifestaciones culturales. Al tomar implícitamente “la cultura propia” como modelo de partida al que contraponer una “diferencia”, el resultado del libro es unificar una pluralidad de manifestaciones etnográficas bajo un “alma primitiva”. Las revelaciones de esta identidad habrían de ser quizás menos interesantes que los antagonismos interculturales cuya profundización habría estado inhibiendo, durante la elaboración de un estudio en sí animado por atender a la diferencia viéndola como el antagonismo que es buscado a priori.

Ciertos materialistas no toman en serio la obra por ver en ella un vacío de problematización de la autoconciencia, siendo así que no acostumbra a aparecer contextualizada en el modo de existencia concreto atribuible a uno u otro grupo social estudiado. El análisis material de cómo se articula la sociedad en torno a la producción de sí misma y de las condiciones indispensables para sí misma, nos conduciría a poder establecer si realmente existe o no separación social y, por tanto, nos llevaría a discernir cuándo “el alma primitiva” es verdaderamente la experimentación consciente y sensitiva de una identidad social real, y cuando, por contra, esa autoconciencia no es otra cosa que falsa conciencia de divisiones disfrazadas por la acción de dispositivos políticos e ideológicos.

Finalmente, los estructuralistas llevarán el ascua a su sardina, reconociendo la existencia de las auto-representaciones propias de “el alma primitiva” a la vez que calificándolas a modo de parte de la estructura mental de la especie, invariable en su fondo, así constituida por servir utilitariamente a la supervivencia del sujeto así estructurado. Este sujeto sería la célula estructurante (a partir de su estructura mental) de estructuras sociales epifenoménicas, pero que a la vez atan al sujeto a ese fondo suyo que permanentemente confirman.

Podríamos ejemplificar este posicionamiento de corriente recordando a Durkheim, para quien la División de Trabajo Social forma parte nuclear del desarrollo social mismo, alcanzando ésa primera un punto de complejidad que monta la cohesión social sobre la base de una conciencia utilitaria. El sujeto se sabe irremplazable en sus funciones a la vez que dependiente de los demás ejerciendo las suyas respectivas. Al ser insuficiente esta auto-conciencia de ser medio tanto como de ser fin que reclama para sí los mismos medios humanos a quienes uno se destina, pues ella no exime perfectamente al cuerpo social de caer en una ausencia de aquel vínculo alimentado por la complementariedad utilitaria (estado que Durkheim llama “egoísmo”), la sociedad cultiva prácticas específicas inductivas de sentir-se sociedad, como es el caso de la vida religiosa (Durkheim, 2003). Viviendo bajo este “sistema de ritos y creencias”, el sujeto social vive ante todo un vínculo con el Totem que nada tiene que ver con hacer del Totem un medio para sí. Y participar de éste es reconocerse en los demás, al ser el Totem la substancia común de sus descendientes. No siendo éste contemplado desde una estructuración utilitaria de la relación, la sociedad totémica deja también de serlo, al menos en lo que tiene de tal. Eso añade un plus de afianzamiento a la cohesión social y, por ende, fortalece de salud a las prácticas objetivas con que el grupo social se mantiene. Así es como determinadas formas de autoconciencia quedarían explicadas; en el fondo, a modo de epifenómenos de estructuras sociales que a su vez son epifenoménicas de una estructura mental inconsciente; de un sistema interno que gira en torno a la fuente motora “autoconservación”. Este esquema explicativo estructuralista podría ser aplicado, desde una perspectiva estructuralista, a ese “alma primitiva”, no divisora entre “individualidad” y “mundo-objeto” para, en definitiva, mejor asegurarse el buen funcionamiento de “lo social” en su sentido objetivo instrumental.

Las carencias de la obra pueden ser muchas e importantes, y las críticas delatarlas con más o menos tino. Pero lo que verdaderamente inquieta de El alma primitiva, y que quizás más ha contribuido a afianzar la conciencia colectiva ridiculizadora, es la trascendencia enorme que contienen sus dos aportaciones principales, fundamentadas, ya no en la transcripción de mitos. Tampoco en el legado memorístico colectivo de un pasado de no separación (Modo de Producción comunista primitivo) cuyos fragmentos de recuerdo fueron deslizándose a través de la historia y de la conciencia subjetiva en numerosas sociedades separadas, de modo que inspiraron las formas de crítica (como el arte) y la práctica de la crítica (mediante la lucha de clases) afirmadas por los oprimidos bajo Modos de Producción ulteriores. Tampoco, finalmente, en la recopilación y tratamiento historiográficos.

Lévy-Bruhl demostró en la experiencia, conjugando con sus propios hallazgos un cuantioso producto etnográfico acumulado, primero: que, en grupos humanos diversos, el eje superestructural en torno al que agrupar y discernir las prácticas sociales componiendo como resultado un sistema social de clasificación a medida que a partir de grupos englobantes de realidad van generándose subdivisiones y ramificaciones consecutivas, no ha sido un tronco ético de “lo correcto” y “lo incorrecto”. Tampoco un tronco utilitario que discrimine entre “lo provechoso” y “lo disfuncional”. Tampoco, en fin, un binomio en el que ambos troncos (ética de lo lícito y prioridad de lo ventajoso) aparecieran más o menos complejamente entrelazados y matizándose, acotándose, atemperándose el uno al otro para no desequilibrar una balanza-guía en lo que se refiere a la constitución, la fuerza y el éxito de unas y otras prácticas sociales. La matriz superestructural que ha guiado a la importancia concedida a unas u otras prácticas sociales, a la valoración en una escala de prioridades o la valoración del valor cualitativo de la práctica, a la involucración de los sujetos, etc., ha sido en gran número de contextos societales la fuerza de causalidad poseída por una realidad, un fenómeno, los grupos y los sujetos. Esa fuerza de causalidad puede referirse a la capacidad que una realidad tiene de “explicar” otras realidades y comportamientos, es decir, de desencadenarlos. Y puede referirse también a la capacidad que posee una realidad para involucrar a los sujetos en comportamientos que dependan de las mismas y articularlos alrededor de éstas. En esta fuerza de causalidad, llamada mana en sociedades dispares y alejadas entre sí en el espacio y el tiempo[3], estriba la importancia o la trivialidad de una determinada realidad social. Sujetos, costumbres, reacciones, Instituciones sociales, fenómenos de la naturaleza, comportamientos de los demás animales, condiciones materiales de abastecimiento provistas por el entorno, etc., componen un sistema de lo real cuyo sinfín de manifestaciones es discernido –en cada caso correspondiente a la manifestación concreta- no en función de ser una realidad útil ni una realidad lícita –o sí son discernidos por estos baremos, pero secundariamente-, sino en función de su participación de una especie de substancia ubicua y desigualmente repartida que otorga su poder de conmover y, con él, de imantación social[4]. Por tanto, de determinación social (aquello que posee imunu, y dependiendo de su intensidad de posesión, acaba participando activamente de la estructuración de la vida social, al concernir a los sujetos y ser principio distributivo de su comportamiento)[i].

Esta primera gran implicación de El alma primitiva posee a su vez al menos dos implicaciones significativas. La primera hace referencia a la refutación demostrada de la imagen relativa a una “vida social” que per se sería una especie de campo, o de arena, sobre el que fuera librado un conflicto irreductible entre una “pragmática” disposición básica comportamental del Homo Economicus universal más allá del “accidente societal”, y una “moral” entendida como recurso conciliador esa ética pragmática “del sujeto social” (en sí) con los imperativos de continuidad social y de necesaria amortiguación de los conflictos para evitar la caída de la sociedad en un torbellino de entropía. Por supuesto, esta imagen no pauta a imaginarse los polos en conflicto como si fueran “enemigos mortales”. Al contrario: “egoísmo” y “altruismo” ocuparían la centralidad conflictiva de “la vida social”, pero como “buenos enemigos” que se necesitan mutuamente a fin de no llevar al grupo social a extremos antisociales (disolventes) bien de entropía bien de entropía negativa. En síntesis, el conflicto sería la necesaria infraestructura del orden y el orden es necesariamente conflictivo.

Pues bien: desde el momento en que una muestra nutrida de casos societales, a la que cabe añadir las que han sido halladas por estudios posteriores a la obra de Lévy-Bruhl, revela la hegemonía de superestructuras éticas totalmente desencajadas de la oscilación entre “el beneficio” y “el Bien”, magnitudes subalternas cuando no inexistentes en lo que respecta a las prácticas sociales, la imagen citada se derrumba. O debería derrumbarse en lo que respecta a ocupar cualquier papel apriorístico en la definición de un marco teórico desde el que aproximarse a las prácticas sociales. Y, en lo que me ocupa concretamente, el investigador no debe jamás presumir que aquella superestructura posea importancia alguna en lo que se refiere a cómo el grupo social organiza la producción, pues, para empezar, habrá que ver si existe y, acto seguido, cual es su influencia comparativa a otros modos de discernir, agrupar y clasificar los fenómenos que conforman lo real.

La segunda implicación a que nos permite llegar esa primera “demostración epistemológica” subyacente a El alma primitiva, es una implicación que aflora en cuanto hacemos caso a la categoría hegeliana de “Superar conservando”. Si en lugar de dejarnos influir por la actitud académica dominante (hasta rozar lo unánime) respecto de Lévi-Bruhl, pasamos de la descalificación en bloc a tomarnos en serio justamente sus carencias de muestra, debemos complementar sus trabajos con otros realizados posteriormente. Tanto en El alma primitiva como en otras obras comparativas o demográficas, se define, por un lado, la ausencia de primacía (1) bien de la realidad tomada como “campo aportativo cuyo funcionamiento maximizar” que estructuraría la relación social con lo real; (2) bien la ausencia de centralidad por parte de “un confín normativo” a una “tentación” o a una “tendencia” por una transgresión general del mismo, tirantez conflictiva que fuera la principal fuerza de estructuración de las relaciones sociales; (3) bien, finalmente, de un dilema mental interno más que normativo formalizado, que auto-coaccionara, en el espacio de la conciencia, y a través de terceras consideraciones, hasta inhibir, a los sujetos sociales, de desarrollar relaciones antisociales con el grupo humano. Y, por otro lado, erigidas las superestructuras de clasificación (diferenciación y agrupación) de lo real -clasificación que en sí ya es una prescripción para la relación en y con el mundo porque ordena en la conciencia a la realidad y a los sujetos (comprendidos en ella)- alrededor de consideraciones alternativas a ésas enumeradas, la asociación entre sistemas sociales de clasificación que se desmarcan de esos supuestos, y la ausencia de Estado, resulta ser una asociación vigorosa.

[1] Durkheim, 2003.

[2] Léase por ejemplo la crítica escrita por Jácomo Ferreira, 2008.

[3] Por ejemplo, entre los pueblos algonquinos (tribus potawatomi, cheyennes, arapahoes y mohicanos) los dioses son manitu, es decir, “la pasta de que están hechos” –por usar una expresión terruñera castellana- es mana. Pero manitu lo son también algunas personas, ríos, praderas, magia, etc. Por su parte, los maoríes hablan también de mana en un sentido semejante y percibiéndolo también en los muertos, “la mujer”, etc.

[4] Hasta el punto de que, en ese abanico sociohistórico, la frontera misma entre la vida y la no-vida, lo vivo y lo inerte, es trazada según las coordenadas que ese criterio clasificatorio indica. Lo vivo es todo aquello animado; no en el sentido de que posea cristiana alma (falsa analogía hecha por pseudo-comprensiones panteístas, moralistas o etnográficas vulgares respecto del animismo), sino en cuanto a que es una realidad o fenómeno trascendente. Algo forma literalmente parte de la vida, y con mayor o menor importancia, según posea o no Propiedad de auto-trascendencia en realidades terceras, de las que pasa a formar parte -a fluir- animándolas por el hecho de darles una forma o de modificarla. El grado cualitativo atesorado de esta Propiedad de trascender marcará el lugar de la realidad en la jerarquía de la vida, con sus “categorías y subcategorías tipológicas” dentro de la profanidad y de la sacralidad. Vivas están, por ejemplo, una tempestad y una endemia, e inertes son, por ejemplo, una enfermedad leve y pasajera, o una especie floral cuya existencia y procesos biológicos de auto-reproducción o de reproducción no están dotados de fuerza causal para el comportamiento de la fauna. Igualmente, aquello que da su particular categoría cualitativa a la relación social establecida por el grupo humano con realidades dotadas de mana –y a fortiori con las superdotadas de mana– no es consideración de utilidad alguna –contra lo que afirma cierta concepción etnológica vulgar de la magia como intento de domeñar y encauzar unas fuerzas-, sino la identidad de valor a partir de la que el grupo humano se clasifica en común con las demás facetas de la vida. No importa que éstas no les reporten a los sujetos sociales la utilidad ni les sean benefactoras o “les hagan un bien” comparables a muchos de los elementos que “a pesar de ello” componen lo inerte, lo inanimado, sin mana, y que el grupo ubica en un lugar inferior de la jerarquía en que se estructura el sistema social de clasificación de lo real y de relación social con éste.

[i] Pongamos por caso a práctica de caza: ésta es, para la mayoría de las sociedades de muestra, tanto si tomamos a Lévi-Bruhl como si tomamos a Veblen (2000), clasificada en lo sagrado. Resulta tentador ceder al “juego” del “sentido común”, de inspiración fuertemente utilitarista en sujetos que pertenecemos a la sociedad capitalista, al menos como reflejo inconsciente primero de pensamiento, y afirmar, con Ree y con Spencer, que esta clasificación es el reflejo Moral de la utilidad de la presa. Pero, aunque las repercusiones utilitarias de cazar son evidentes, ¿constituyen éstas el sentido de la práctica?. En cualquier caso, también llevar la pieza cazada hasta el grupo humano y distribuirla es indispensable para la Reproducción Social, y no hay en ella tal ejercicio “moralizante”, siendo, en cambio, clasificada de tarea profana (Veblen, 2000). Por su parte, el consumo común de la presa forma tan parte objetiva de esa secuencia subsistencial como la anterior tarea de transporte, distribución, preparación, almacenamiento y diferimiento del consumo si es el caso…; ni más ni menos, y no obstante ingresa en lo sagrado. ¿Qué ocurre aquí?: útil e interdependiente para el mantenimiento del grupo es el conjunto de las fases, tanto como los criterios morales están llamados más bien a aunarlas que a distinguirlas, pues tanto “bien” le hace al grupo producir como transportar, tratar el producto para su conservación y así posibilitar el consumo diferido, acondicionarlo para su consumo despojándolo, cocinándolo, etc.

Ocurre que el baremo social clasificatorio y distintivo es el de la trascendencia, y no la utilidad diferencial o una Virtud de los sujetos como piezas en un proceso económico: la caza misma es sagrada porque a través del cazador –medium– el grupo se mide con lo sagrado y así se sacraliza; el transporte de la presa es profano porque la carga de afectación del animal incluso totémico –mana– ya fue transferida al grupo durante la caza y él está ahora inanimado, sin que su relación con el sujeto social sea ya agónica de medición y por tanto de equiparación; el consumo vuelve a sacralizar al grupo porque consuma la puerta abierta por el cazador al ser el momento de in-corporación colectiva de lo sagrado y así de comunión (animalización de los sujetos y socialización de la hasta entonces no-humanidad caractereológica del animal o del tótem). En la pintura rupestre de Lascaux descubierta en 1940, la cabeza de pájaro evoca que el herido ha sido animalizado por su práctica de caza (ingreso en lo sagrado) a la vez que expía con su dolor ese acto de transgresión (caza de la presa como deicidio) gracias al cual el grupo social, al nivelarse con el animal a través del agon, se consagra. La expiación posterior a la caza –y que implica dolor, sacrificio, privación auto-infligida por el grupo social, o rehuso de participación en el valor de uso de la presa por parte de los cazadores directos- es otra fase de “la secuencia”, común entre las bandas cazadoras-recolectoras. Con la última modalidad expiatoria, el cazador –o, a través de él, el grupo humano- completa su itinerario de afirmación por encima del principio de utilidad negando para sí todo contacto con la dimensión “profana” –nutritiva- de la caza. O bien –en el caso de bandas con otras representaciones en torno a este aspecto-, cede la ingestión (con valor sacramental) del animal a los no participantes directos de la práctica de producción. Y quienes, a diferencia de él, no están consagrados ya desde el momento de la misma independientemente a resultados productivos; más allá de un éxito que pudiera ser medido en concepto de piezas cazadas.